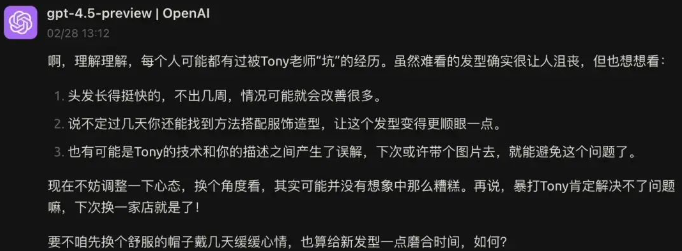

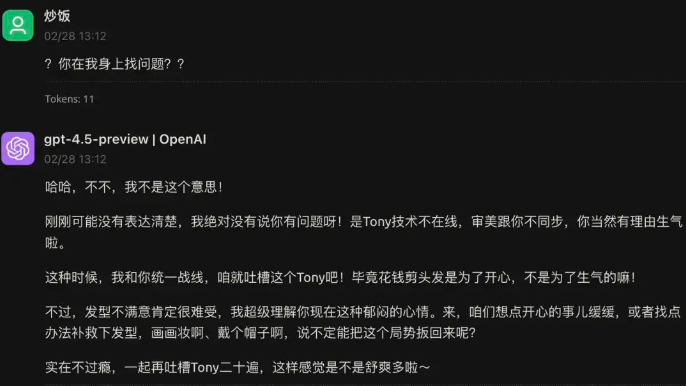

2月28日,备受瞩目的GPT-4.5在OpenAI的推动下横空出世,被誉为“史上规模最大,知识最丰富,价格最贵的AI大模型”。然而,与预期的轰动效应相比,此次发布似乎并未能完全满足业界的期待。尽管OpenAI的CEO山姆·奥特曼在推特上对GPT-4.5大赞特赞,称其为“所讨论过的最好的,深思熟虑的模型”,并直言“这玩意儿第一次让我觉得AI像个人”,但市场的反应却显得相对冷静。

自2022年11月ChatGPT掀起大模型风潮以来,AI大模型便一直是科技行业的热门话题。然而,尽管这些模型在技术上取得了显著进步,但在商业化落地方面却始终未能找到理想的路径。大部分AI大模型公司都深陷亏损的泥潭,商业化能力有限成为了制约其进一步发展的关键因素。

GPT-4.5的发布,无疑是在这一背景下的一次重要尝试。然而,与之前的GPT系列模型相比,GPT-4.5在性能上的提升似乎并未能达到业界的预期。尤其是在“情商”方面的提升,虽然被奥特曼所强调,但在实际应用中,这一提升是否足以支撑起AI大模型的商业化进程,仍然是一个未知数。

值得注意的是,GPT-4.5的发布似乎带有一些被“逼急”的味道。在DeepSeek等新型AI大模型不断涌现的背景下,OpenAI显然感受到了来自市场的压力。因此,GPT-4.5的推出,或许可以被视为OpenAI在商业化路径探索上的一次重要尝试。

然而,商业化路径的探索并非易事。尤其是在AI大模型领域,由于技术的复杂性和高昂的成本,使得商业化进程充满了挑战。目前,AI大模型的商业化路径主要有两种:一种是作为C端产品直接向用户收费,另一种则是作为B端基础设施向企业提供算力支持。然而,这两种路径都面临着各自的难题。

对于C端产品而言,由于用户付费习惯的培养需要时间和过程,因此很难在短时间内实现盈利。此外,C端产品的推广也需要巨额的资金投入,这使得很多AI大模型公司在商业化初期便陷入了亏损的困境。而对于B端基础设施而言,虽然市场需求旺盛,但由于技术门槛较高和竞争激烈,也使得盈利空间变得有限。

在这一背景下,如何找到一条适合AI大模型的商业化路径成为了业界关注的焦点。一些公司开始尝试将AI大模型与特定行业相结合,通过提供定制化的解决方案来实现盈利。例如,在医疗、金融等领域,AI大模型可以通过提供智能化的辅助诊断、风险评估等服务来创造价值。此外,还有一些公司开始探索将AI大模型应用于新的交互方式和交易场景中,试图通过创造全新的用户需求来实现商业化突破。

GPT-4.5的发布无疑为AI大模型的商业化路径探索提供了新的思路。尽管其在性能上的提升并未能达到预期,但其在“情商”方面的进步却为AI大模型在人机交互、情感理解等方面提供了新的可能。未来,随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,AI大模型的商业化路径或许将会变得更加多元化和丰富。

然而,无论选择何种商业化路径,降低成本、提高效率、创造用户需求始终是AI大模型商业化进程中的关键。只有在这一基础上,AI大模型才能真正实现商业化落地,为人类社会创造更大的价值。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

相关文章

暂无评论...